最新快讯

-

2025-09-15

江西省建筑业新技术应用示范工程管理办法

-

2025-09-10

《四川省超限高层建筑工程抗震设防审批管理办法》自2025年10月1日起施行

-

2025-09-01

珠海市住房和城乡建设局 关于印发《关于进一步提升政府投资项目“隐蔽工程”质量管理的若干措施》的通知

-

2025-08-25

省建设厅关于公开征求《浙江省房屋建筑和市政基础设施工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则(征求意见稿)》意见 的公告

-

2025-08-18

苏州市住房和城乡建设局 关于实行建设工程项目招标文件提前公示的通知

-

2025-08-11

交通运输部 财政部 自然资源部关于印发《新一轮农村公路提升行动方案》

-

2025-08-04

取消最高投标限价和结算财政评审,立即施行

-

2025-07-28

浙江省人民政府办公厅 关于加快推进建筑业高质量发展的若干意见

-

2025-07-21

江西省住房和城乡建设厅 关于贯彻执行《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T 50500-2024)及九项专业工程工程量计算标准的通知

-

2025-07-14

《海南省建设工程消防设计审查验收专家库管理办法》自2025年8月10日起施行

请使用微信扫一扫

资讯信息随时随地查看网站数据实时同步两会代表“都市圈建设”建言献策集锦

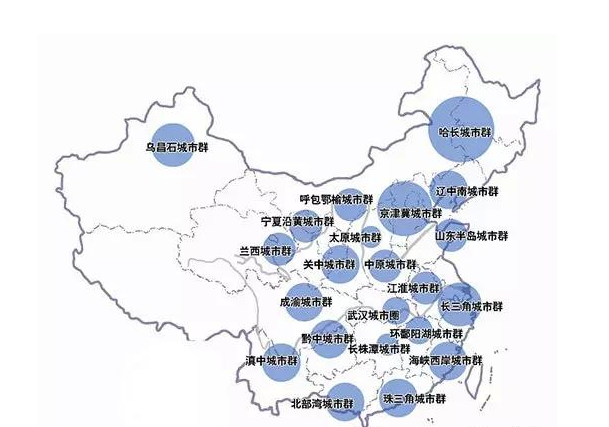

融建网政策法规 2021-03-182021年“十四五”规划顺利开局,中国的城市化进程进入了关键时期,城市群和都市圈的发展将深刻影响中国的城市化乃至经济格局。在刚刚结束的全国两会上,都市圈的发展再次引起代表和委员的关注与热议。除了引人注目的京津冀、长三角都市圈,很多省市的代表和委员都在为当地的都市圈建设建言献策。

2021年“十四五”规划顺利开局,中国的城市化进程进入了关键时期,城市群和都市圈的发展将深刻影响中国的城市化乃至经济格局。在刚刚结束的全国两会上,都市圈的发展再次引起代表和委员的关注与热议。除了引人注目的京津冀、长三角都市圈,很多省市的代表和委员都在为当地的都市圈建设建言献策。

两会代表为都市圈建设建言献策

全国人大代表、安徽宣城市市长孔晓宏建议,加快推进宁宣(南京至宣城)铁路项目,让以宣城为代表的皖南,通过“安徽东部桥头堡”的定位,加速融入宁杭两大都市圈。

全国人大代表、江苏徐州市委书记周铁根建议国家在基础设施建设、科技创新、开放平台打造、生态环境治理等方面给予政策扶持,逐步形成以徐州为中心的淮海经济现代化都市圈。

九江市委书记林彬杨、市长谢来发等三名来自九江市的全国人大代表更是提交联名建议,呼吁新建长(沙)经九(江)至池(州)——“长九池”高铁,加速中部地区崛起,串联长株潭城市群、大南昌都市圈、皖江城市群等。

近年来,由于落实区域协调发展新机制,构建以都市圈、城市群以及核心城市为引擎的区域经济体系,中心城市主导下的城市群加快发展,正在释放出中国经济新的潜能。加强交通、能源、水利、市政等基础设施投资,增加生态保护、环境治理以及相关体系和能力建设方面的投资等,成为本次两会的重头戏之一。

都市圈建设是未来城镇化建设的发展方向

就都市圈发展来说,中国未来城镇化发展是沿着“中心城市—都市圈—城市群”的发展路径,先是城市的大型化、中心化,然后是都市圈化,之后是发展城市群。

研究数据表明,过去十年来,新增城镇人口的65%进入核心都市圈,未来十年这种趋势仍然会持续,而且都市圈的人口“质量红利”将进一步凸显。未来,我国城镇化新增人口的三分之二将集中在都市圈。

中国社科院城市与竞争力研究中心主任倪鹏飞认为,人口是市场的基石。人口红利继续释放,将决定未来都市圈的能级。同比会出现大量跨城通勤人口,这也使得都市圈空间通过通勤体系形成了一个整体的网络,外围节点型城市加速发展。而产业又是都市圈的发展内核,与人口一起构成都市圈发展最大的基本面,而在这个产业基本面里,新基建对都市圈的影响无疑是重中之重。

新基建应首先在都市圈发力布局

纵观此次两会对于都市圈的讨论,几乎所有的代表委员都强调了基础建设对于都市圈发展的重要性。当然这里指的基建已经脱离了传统意义上的仅是造桥修路,取而代之的新基建是加快基础设施互联互通、强化生态环境共保联治、打造文化交流互鉴高地、优化配置各类要素资源、推进开放合作携手共赢,在体制机制方面开展探索创新和先行先试。

“新基建”是未来智能社会的底层基础,通过“新基建”带动相关产业新动能发展,使我国整个产业体系更具有竞争力。“新基建”要以都市圈作为核心载体,提高投资效率,促进城市现代化水平的不断提升。因此,这样的新基建往往和新技术、新产业相挂钩。产业发展的大国蝶变,将从全面开花的跟随型经济,向核心都市圈引领的创新型经济转变。

专家认为,创新将决定都市圈未来的高度。哪些产业能跑到世界前沿,在全球价值链的享有位置,便决定了这个都市圈在世界范围内的重要性。

都市圈建设促进房地产平稳发展

研究数据表明,从过去十年房地产市场表现来看,全国市场增长了6倍,都市圈市场则增长了7.5倍,其中都市圈的外溢市场增长了10倍。2019年,我国9个核心都市圈房地产市场的平均增幅是非都市圈的两倍。可以看到,都市圈以及都市圈的外溢市场增速明显高于全国。

专家认为,现代化都市圈的培育使得三四线城市开始承接来自核心城市大量要素资源,并将越来越多的产业转移到这里。这意味着未来大都市圈的集聚效应更加明显,而工资不低、房价相对不高的都市圈外圈层的城市也将吸引更多年轻劳动力流入,这有利于加快房地产市场转型和平稳健康发展。

倪鹏飞也认为,现在的城市竞争正转变为都市圈竞争,甚至城市群之间的竞争。而城市圈是空间聚散两种力量作用的结果,当前中国空间经济正进入聚中有散的发展阶段。各都市圈应该加快多中心的规划和布局,加快基础设施在都市圈范围的延伸和加密,加快公共服务的同权化和优质公共服务的外迁,加快产业链体系的一体化布局,塑造以都市圈为单元的住房体系,在都市圈尺度上实施新市民安居工程。

总之,在都市圈发展的新时代,各种资源,包括人口、技术、数据、资本、土地、教育、医疗等都涌向了都市圈。可以说,中国未来经济增长的结构性机会就在都市圈。

陆铭:建议都市圈跨行政区建设

上海交通大学安泰经济与管理学院特聘教授、中国发展研究院执行院长陆铭在接受记者采访时表示,“十四五”期间,要迅速、尽快推出一批都市圈规划。当前中国已经有了京津冀、长三角、粤港澳大湾区的规划,成都和重庆双城经济圈也被提出来,但是陆铭认为都市圈的规划还是严重不足。最近国家发改委批复让江苏和安徽合作建设南京都市圈,因为南京都市圈的建设跨越安徽和江苏省的边界,这是非常重要的一步。

希望接下来,中国能打破按行政管辖的辖区范围来做规划和进行资源配置的传统模式,更多地形成类似于像南京都市圈跨行政管辖边界的都市圈的发展规划。首当其冲的就是上海怎么形成跟江浙周边中小城市联动发展的上海都市圈,深圳跨越城市管辖边界跟周边的惠州、东莞形成的都市圈,成都和重庆跨越省级的行政边界形成双城经济圈,这些都要破题。

政策要做的事情就是人口更加自由地流动。从当前政策的导向上来讲,陆铭认为可以在城市群内部率先形成相互户籍的互认,然后在积分落户的时候,在城市群内部可以让别的城市积的分在本地落户的时候,也能够相互承认。广州这方面的改革走在了全国前面,已经提出在珠三角和长三角其它城市积分的这些分值、社保缴纳的年限,在广州积分落户的时候可以带过来,希望这是一个好的开始。

政府要帮每一个地方去发展它自己有比较优势的产业。陆铭认为,在上海、深圳、北京这样的大城市要发展现代服务业,加大对营商环境改变、对创新的投入、对于知识产权的保护。反过来现在有些地方传统产业相对在弱化,比如东北重化工业现在要转型,因为竞争力在弱化,那就要培植新的产业竞争力和比较优势。还有另外一些地方,比如一些自然资源型的城市,自然资源枯竭了,怎么办?就要适当地减少人口,要做减量型的规划和发展。只有这样,才能因地制宜地在各大城市群和都市圈形成比较优势的产业,用自己的特色来立足。

刘守英:城市延伸带建设为城乡融合提供保障

在刚刚经历了2020年新冠肺炎疫情给全球经济形势带来的极大的不确定性后,2021年,一方面,以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,已经掀起新消费时代的幕布;另一方面,“十四五”规划纲要则为国家发展指引了新基建、集成电路、新能源、人工智能、量子科技、工业互联网等产业新路。

中国人民大学经济学院党委书记、院长刘守英认为,”十四五”期间将会有另一个非常重要的变化,就是城市会向乡村延伸,形成城市延伸带。从人口流向来看,有人会说这是城市化和乡村振兴两个引擎,但仔细去想,从城到村的整个链条里,经济机会还是在城市,人往城市走还是“十四五”的主流。农村的人想着城市有机会,又想在不太远的地方改善自身的状态,基于对经济机会和生活的选择,就会往城市延伸带走。城市延伸带将是“十四五”期间整个城乡融合的主要区域和主战场,产业延伸的主要区域,也是人口居住和生活延伸的主要区域,也可能是未来乡村的人进入城市后,能够选择落脚的主要区域。而这个城市延伸带实质上就是围绕都市圈发展起来的城市群。

刘守英认为,现在讲城乡融合,一定要解决城乡问题,但城乡问题核心就是解决城市和乡村之间的经济关系的问题。

“中国要形成一个良性的城乡关系,就要通过城乡融合。但城乡融合实际上是要寻找它能够使城市、县、镇、村庄之间能够有效衔接的区域,一般的地方是不具备的。我们现在已经看到的长三角、珠三角经济已经高度发展,城市跟乡村之间已经形成有效联系的区域,是解决中国整个城乡融合最有效的区域。所以说中国未来要解决城乡问题的主战场是在城乡融合的区域,城乡融合的区域主要是在都市圈,我们必须围绕都市圈进行要素配置。”

刘守英表示,都市圈的整体发展不是画一个圈就能解决的,也不是靠政府手段就能够把要素的配置做正确的,而一定是要通过要素的流动,通过机会的寻找,通过城市不同功能的分工来实现。在这个基础上,政府再有效地发挥政府的正确的作用,避免市场失灵。这样就形成整个都市圈发展里的高效循环,功能有效的分工,就会实现我们整个中国结构性潜能的发挥,真正使都市圈成为中国新的经济发展的动能。